কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বিভিন্ন কম্পিউটার কোন যোগযোগ ব্যবস্থার দ্বারা একসঙ্গে যুক্ত থাকলে তাকে বলে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক। নেটওয়ার্ক প্রধানত তার দিয়ে স্থাপন এবং বেতার উভয় অবস্থায় হতে পারে।

বিভিন্ন প্রকার নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনা

নেটওয়ার্কে যুক্ত কম্পিউটার সমূহের ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা থেকে কম্পিউটার সমূহের নেটওয়ার্ক প্রধানত চার প্রকার হতে পারে:

- পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (PAN)

- লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN)

- মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক (MAN)

- ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (WAN)

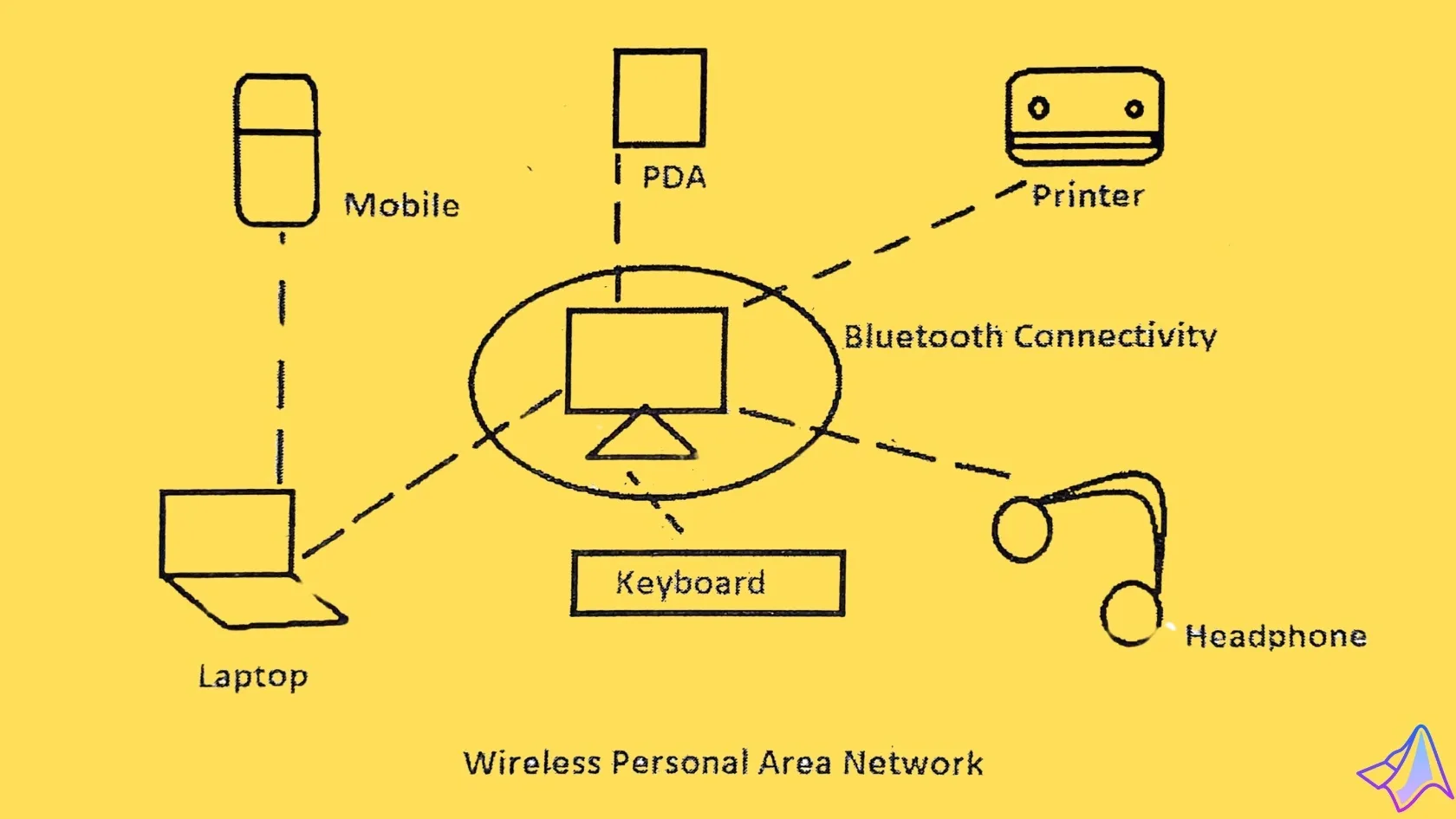

পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (Personal Area Network):

কোন ব্যক্তির নিকটবর্তী বিভিন্ন ইনফরমেশন টেকনোলজির ডিভাইসের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের নেটওয়ার্ক সিস্টেমকে পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (PAN) বলা হয়। প্যান এর ব্যপ্তি বা সীমা সাধারণত ১০ মিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ল্যাপটপ, পিডিএ, বহনযোগ্য প্রিন্টার, মোবাইল ইত্যাদি PAN এ ব্যবহৃত ইনফরমেশন টেকনোলজি ডিভাইসের উদাহরণ।

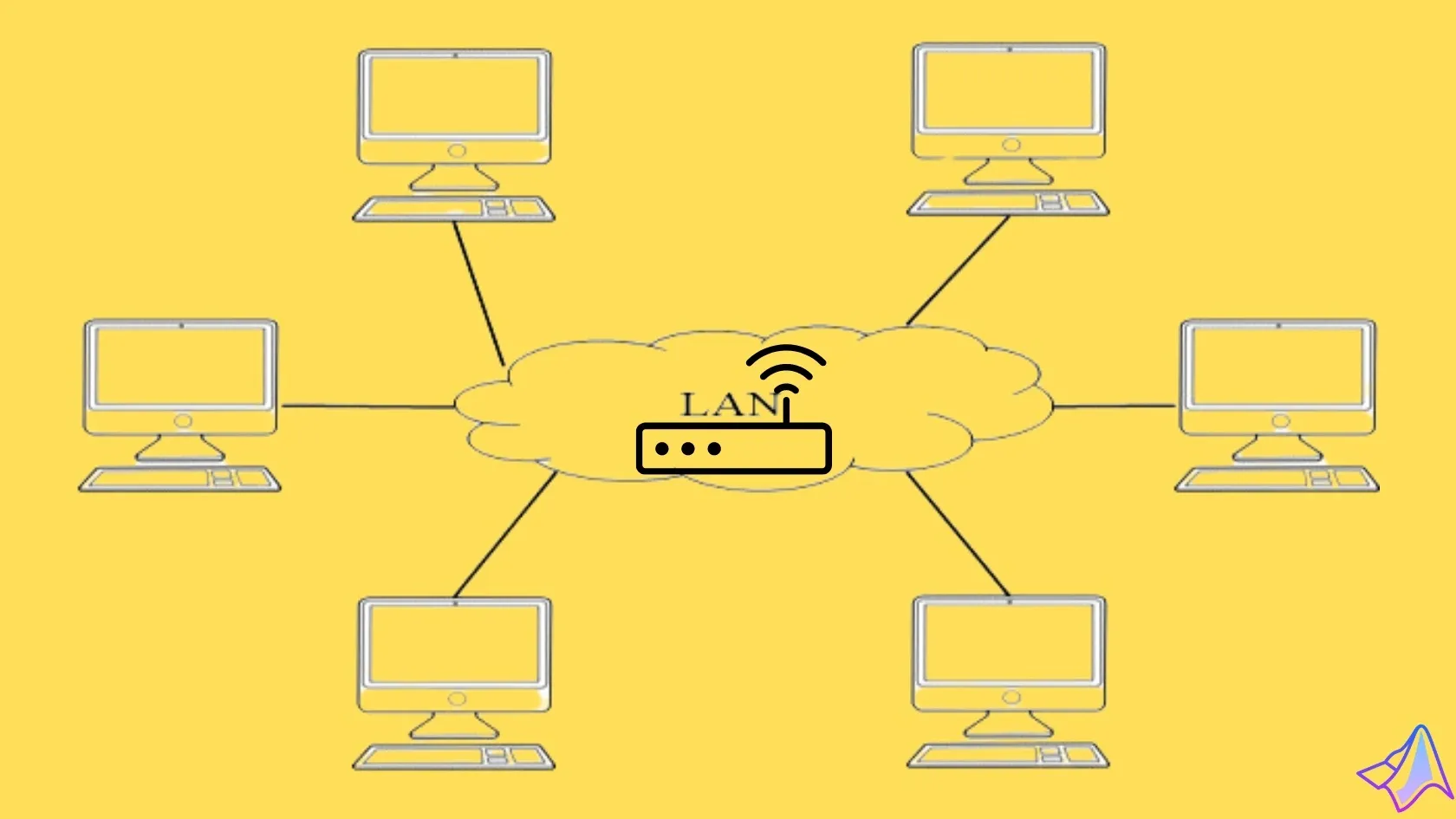

লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (Local Area Network):

সাধারণত ১কিমি বা তার কম এলাকার মধ্যে বেশকিছু কম্পিউটার বা অন্য কোন পেরিফেরাল ডিভাইস সংযুক্ত করে যে নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়, তাকে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN) বলা হয়।

মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক (Metropolitan Area Network):

একই শহরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত কিছু কম্পিউটার বা ডিভাইস নিয়ে যে নেটওয়ার্ক গঠিত হয় তাকে মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক বা MAN বলে। এখানে ট্রান্সমিশন মিডিয়া হিসেবে টেলিফোন লাইন, মডেম বা কোন কোন ক্ষেত্রে মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করা হয়। MAN – এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্ক।

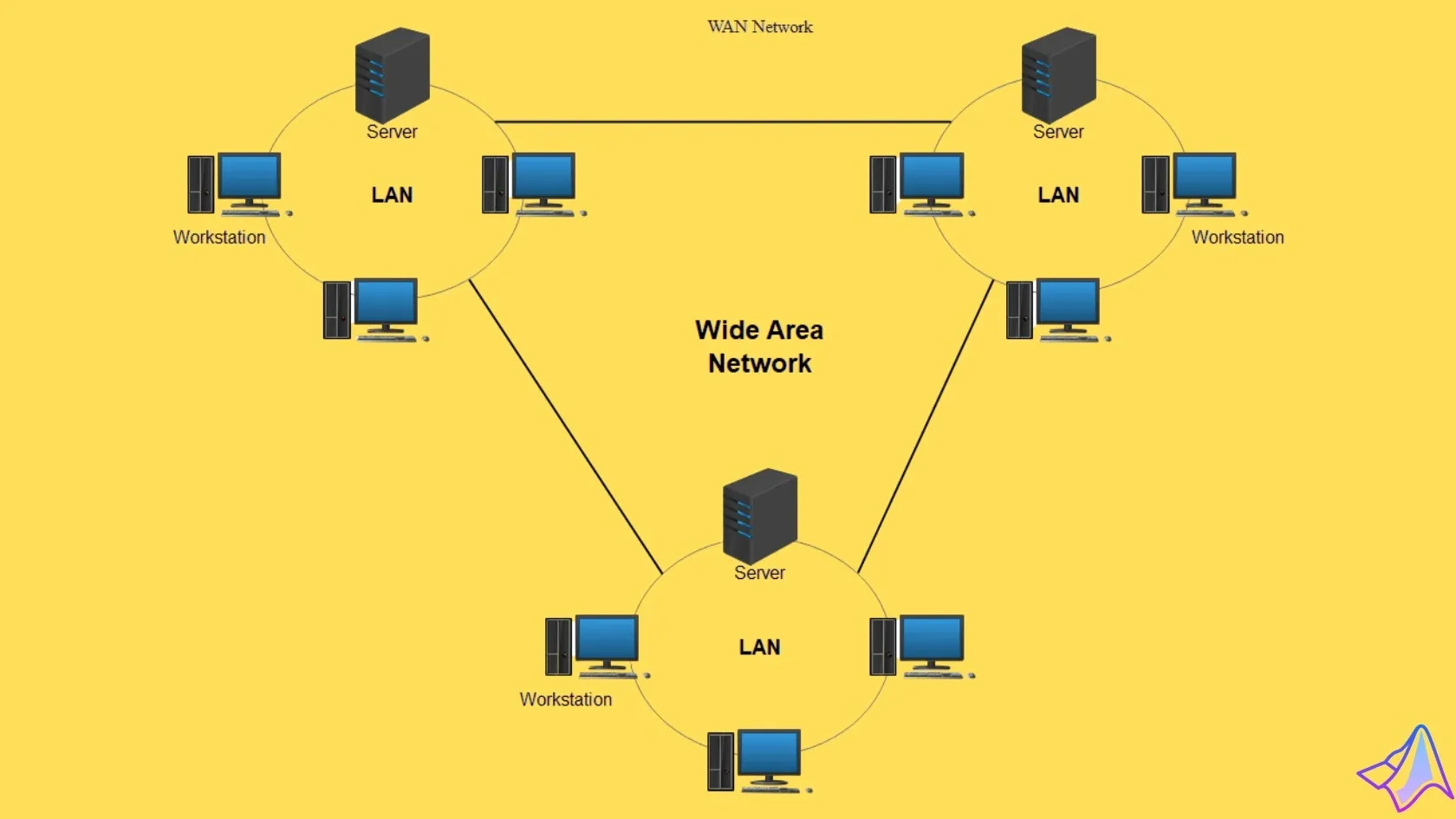

ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (Wide Area Network):

যেসব নেটওয়ার্ক দূরবর্তী স্থানসমূহের মাঝে করা হয়, তাকে ওয়াইন্ড এরিয়া নেটওয়ার্ক বলা হয়। যেমন: ঢাকা, চট্টগ্রাম, নিউইয়র্ক এমন তিনটি শহরের মধ্যে যদি নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয় তবে একে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক বলা যাবে।

এই নেটওয়ার্ক সিষ্টেমে ট্রান্সমিশন মিডিয়া হিসেবে টেলিফোন লাইন, স্যাটেলাইট, মাইক্রোওয়েভ, ফাইবার অপটিক ক্যাবল ব্যবহৃত হয়। WAN এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো ইন্টারনেট। WAN নেটওয়ার্ক সাধারণত১০০ মাইলেরবেশি দূরত্ব পর্যন্ত নেটওয়ার্ক কভারেজ করতে পারে।

আদর্শ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা

টেলিযোগাযোগ বা প্যাকেট সুইচড নেটওয়ার্ক দিয়ে ল্যান-ল্যান, ল্যান-ওয়ান-ল্যান এবং এ ধরনের প্রয়োজনীয় সংযোগ সৃষ্টি করে কম্পিউটার যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব। এ ধরনের সংযোগ ইন্টারনেট নেট ওয়ার্কিং নামে পরিচিত। ল্যান-ল্যান সংযোগের জন্য সাধারণত ব্রিজ ব্যবহার করা হয়।

রিপিটার (Repeater):

নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত কম্পিউটারের দূরত্ব বেশি হলে কিংবা নেটওয়ার্কের বিস্তার বেশি হলে ক্যাবলের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত সিগন্যাল দুর্বল হয়ে পড়ে। এ কারণে প্রবাহিত সিগন্যালকে পুনরায় শক্তিশালি এবং সিগন্যালকে আরও অধিক দূরত্বে অতিক্রমের জন্য রিপিটার ব্যবহার করা হয়।

রিপিটার Open Systems Interconnection Medle Layer এর ন্যায় কাজ করে থাকে।

Describe Network Topology

টপোলজি হচ্ছে নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটার সমূহের অবস্থাগত এবং সংযোগ বিন্যাসের কাঠামো। টপোলজিকে তাই সাধারণত নেটওয়ার্কের টপোলজি বা আর্কিটেকচার হিসেবে অভিহিত করা হয়। লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের প্রধান কয়েকটি টপোলজি হচ্ছে-

- বাস টপোলজি (Bus Topology)

- রিং টপোলজি (Ring Topology)

- স্টার টপোলজি (Star Topology)

- শাখা-প্রশাখা টপোলজি (Tree Topology)

- পরসার সংযুক্ত টপোলজি (Mesh Topology)

- সংকর টপোলজি (Hybrid Topology)

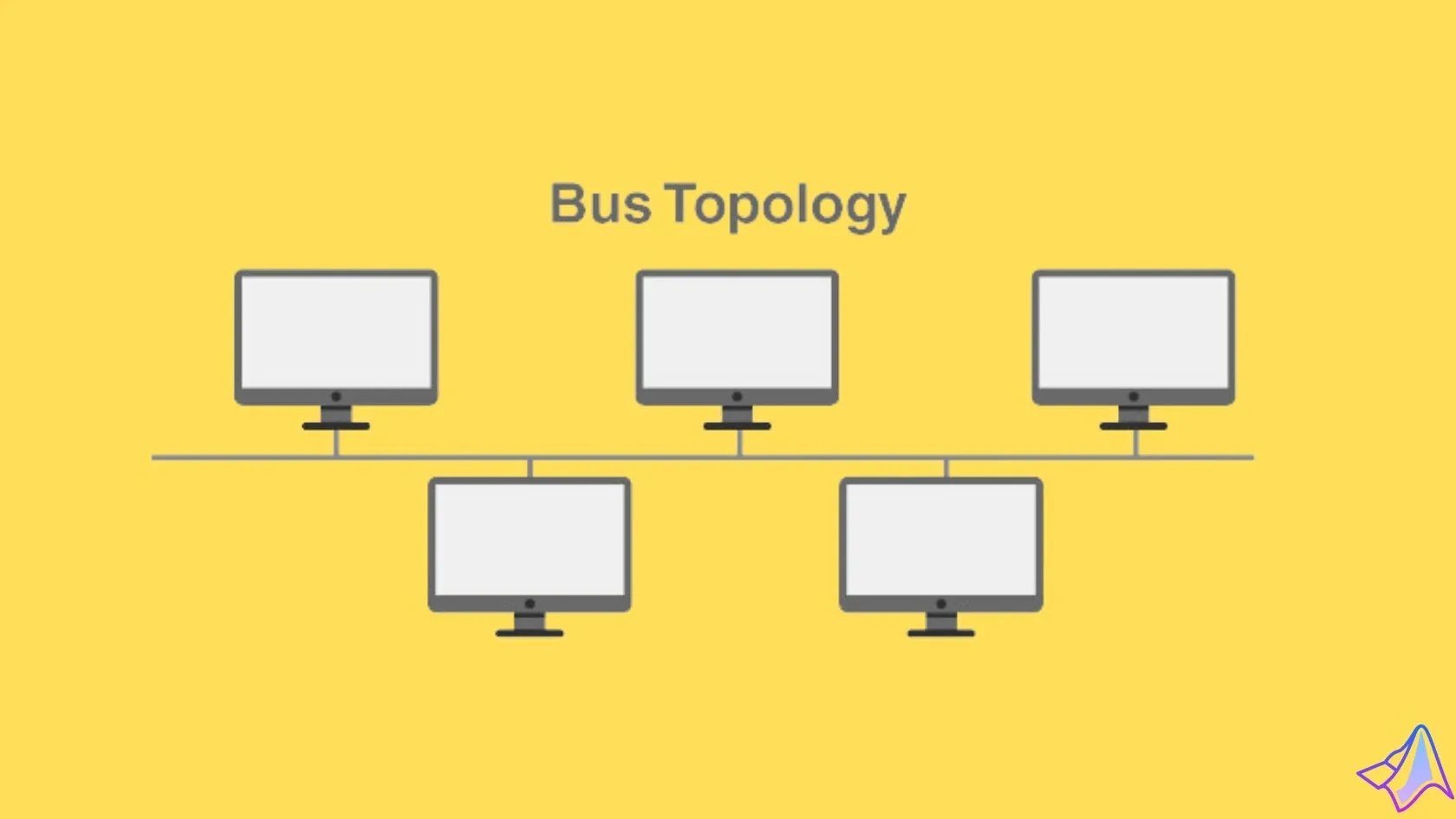

বাস টপোলজি (Bus Topology):

বাস টপোলজিতে নেটওয়ার্কভুক্ত সকল কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাদি একটি ডেটা চলাচলের পথ (বাস) এর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। ডেটা বাসের মাধ্যমে যে কোন কম্পিউটার অন্য যেকোন কম্পিউটারে সংকেত বা ডেটা প্রেরণ করতে পারে।

ডেটা চলাচলের পথ অভিন্ন। তাই প্রেরিত ডেটা প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রত্যেক কম্পিউটার পরীক্ষা করে দেখে। একমাত্র যে কম্পিউটারের উদ্দেশ্যে ডেটা প্রেরণ করা হয়েছে, সেই কম্পিউটার উক্ত ডেটা গ্রহণ করে।

এ ধরনের টপোলজি প্রত্যেকটি কম্পিউটার বা ডিভাইস স্বাতন্ত্র্যভাবে ডেটা বাসের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। কাজেই যে কোন কম্পিউটার খুলে নিলে নেটওয়ার্কের কার্যকারিতা ব্যাহত হয় না। আবার নতুন কোন কম্পিউটার বা ডিভাইস ডেটা বাসের সাথে সংযুক্ত করে নেটওয়ার্কভুক্ত করা যায়। বাস টপোলজিতে কোন কেন্দ্রীয় কম্পিউটার বা হোস্ট কম্পিউটার থাকে না। কাজেই প্রত্যেকটি কম্পিউটার/ডিভাইসকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হয়।

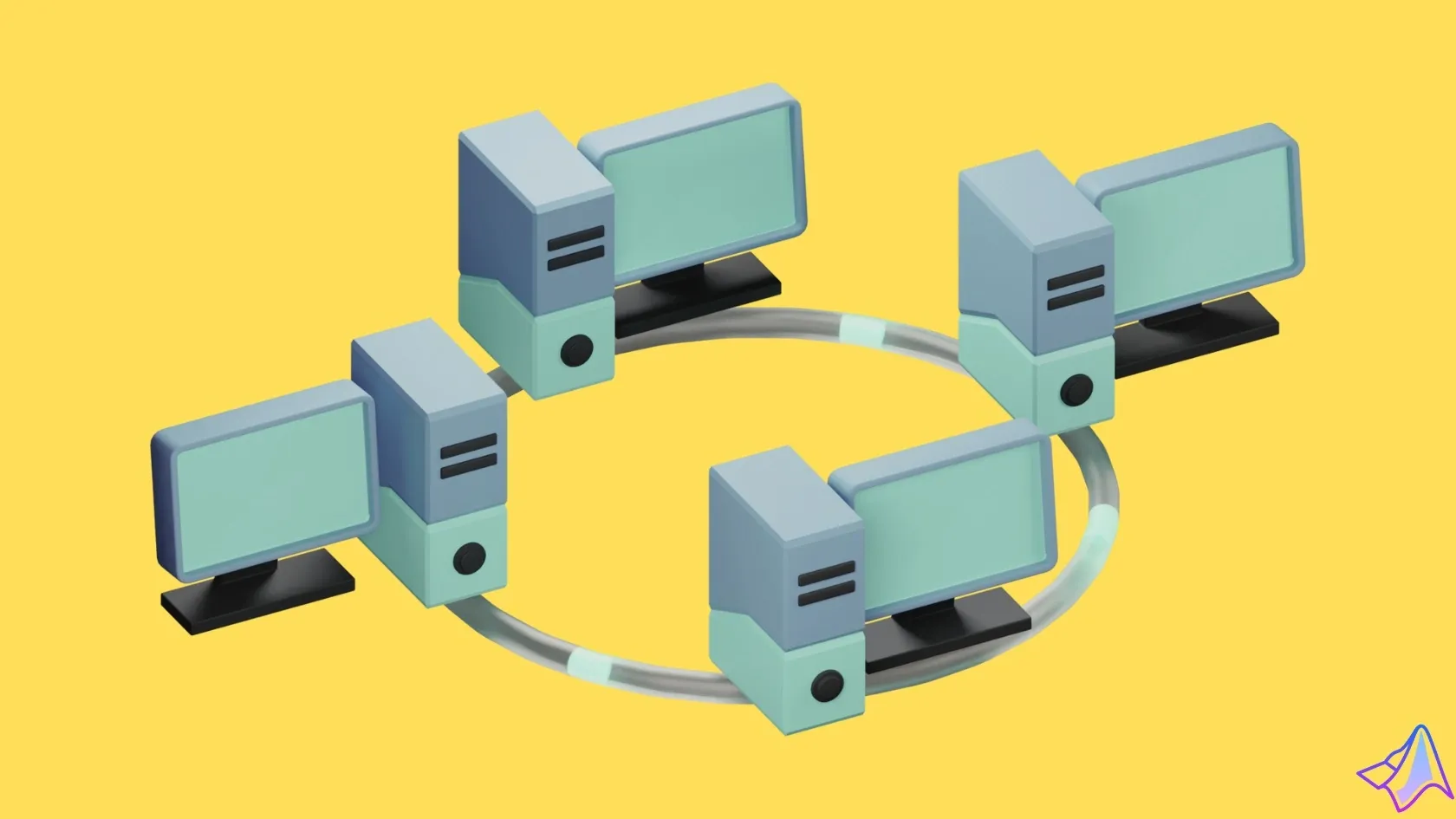

রিং টপোলজি (Ring Topology):

রিং নেটওয়ার্কের টপোলজি হচ্ছে বৃত্তাকার। এ ধরনের নেটওয়ার্কে প্রতিটি কম্পিউটার তার দুই দিকের দুটি কম্পিউটারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। কোন কম্পিউটার থেকে প্রেরিত ডেটা বা সংকেত বৃত্তাকারে এক কম্পিউটার থেকে পরবর্তী কম্পিউটারে ঘুরতে থাকে। প্রত্যেক কম্পিউটার পরিভ্রমণরত ডেটা পরীক্ষা করে দেখে।

ডেটা যদি তার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয় তাহলে গ্রহণ করে অন্যথায় পরবর্তী কম্পিউটারে পাঠিয়ে দেয়। এভাবে ডেটা গ্রাহক কম্পিউটারে গ্রহণ না করা পর্যন্ত বৃত্তাকারে পরিভ্রমন করতে থাকে। রিং টপোলজিতে নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণকারী কোন কেন্দ্রীয় কম্পিউটার থাকে না।

কাজেই প্রত্যেকটি কম্পিউটার/ডিভাইসকে স্বয়ংসম্পন্ন হতে হয়। নেটওয়ার্কভূক্ত কোন কম্পিউটার ডেটা প্রেরণ বা গ্রহণে আপরগ হলে নেটওয়ার্ক অচল হয়ে পড়ে। নতুন কম্পিউটার যোগ করতে হলে সম্পূর্ণ রিং ভেঙ্গে নতুন টপোলজি করতে হয়।

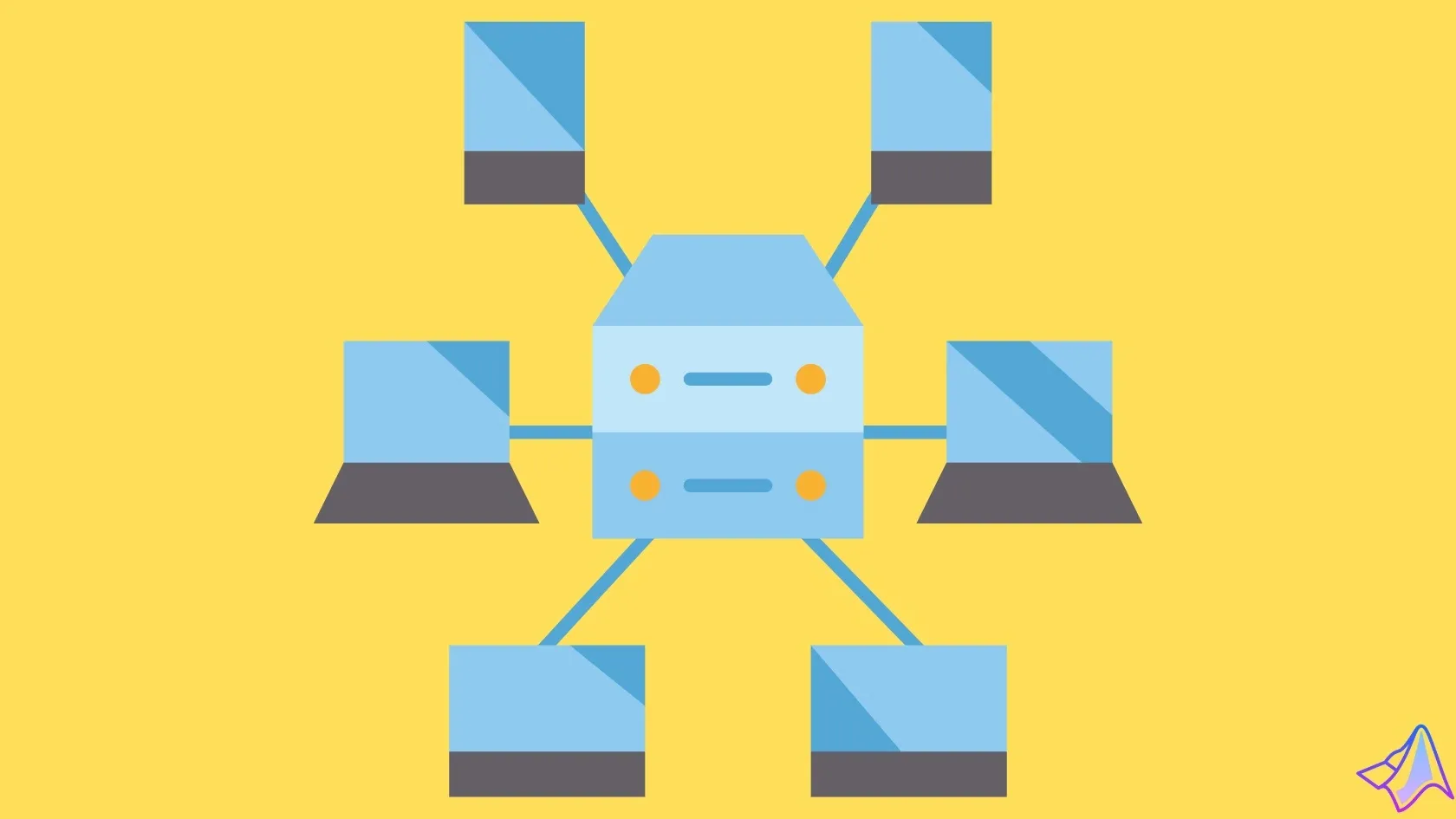

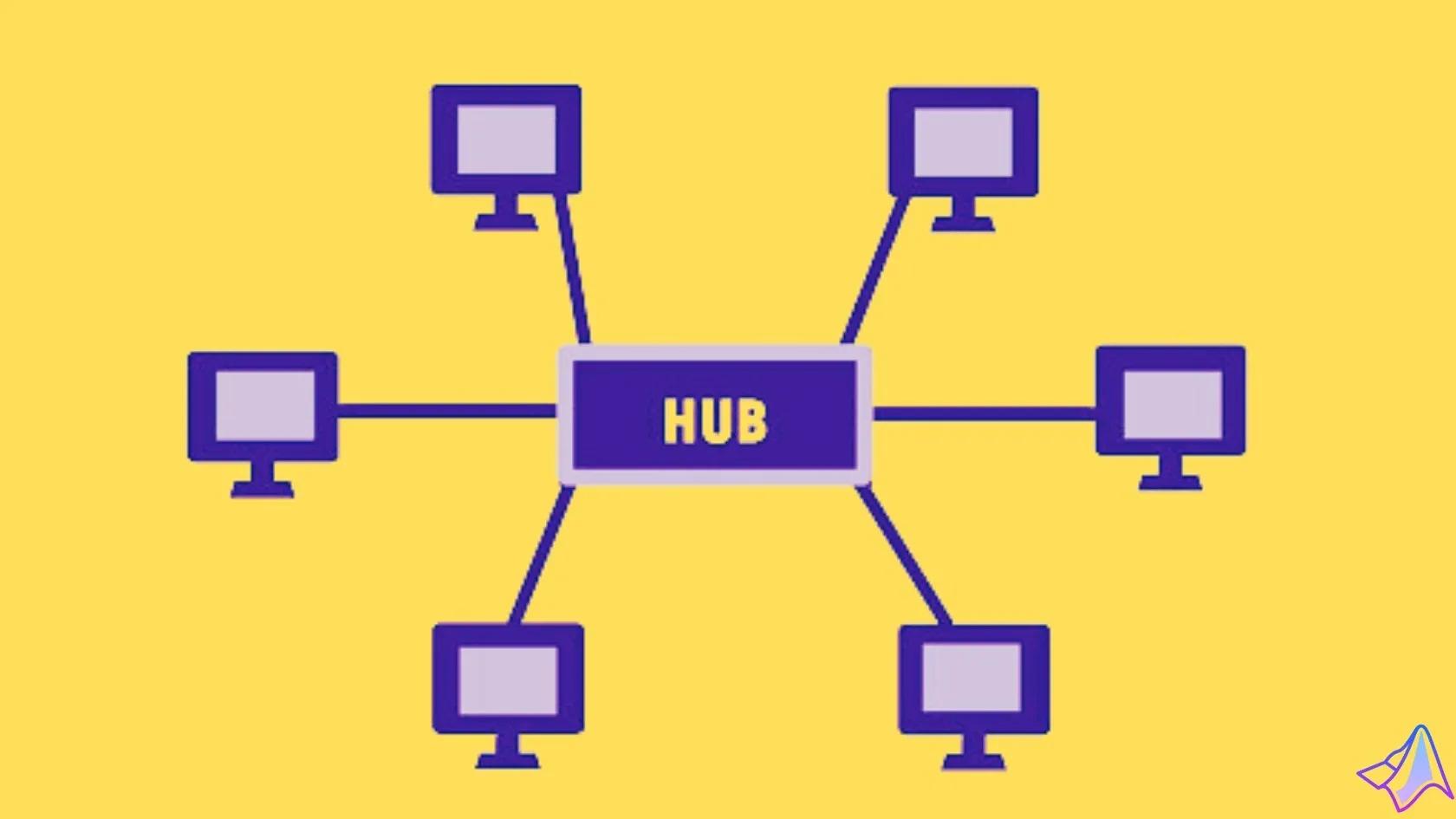

স্টার টপোলজি (Star Topology):

স্টার টপোলজিতে একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী কম্পিউটার বা হোস্ট কম্পিউটারের সঙ্গে অন্যান্য কম্পিউটার সংযুক্ত থাকে। এ টপোলজির নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটারগুলো পরস্পরের মধ্যে সরাসরি সংকেত বা ডেটা আদান-প্রদান করতে পারে না।

কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী কম্পিউটার যা হোস্ট কম্পিউটারের মাধ্যমে এক কম্পিউটার অন্য কম্পিউটারের সঙ্গে ডেটা বা সংকেত আদান-প্রদান করে থাকে। স্টার নেটওয়ার্কে হোস্ট কম্পিউটারে সমস্যা দেখা দিলে গোটা নেটওয়ার্ক অচল হয়ে পড়ে। কিন্তু নেটওয়ার্কভুক্ত কোন কম্পিউটারে সমস্যা দেখা দিলে নেটওয়ার্কের কাজ শুধু সমস্যাভুক্ত কম্পিউটারের ক্ষেত্রে ব্যাহত হয়।

শাখা-প্রশাখা টপোলজি (Tree-Topology):

ট্রি নেটওয়ার্ক প্রকৃতপক্ষে স্টার টপোলজির সম্প্রসারিত রূপ। এ টপোলজিতে এক বা’ একাধিক স্তরের কম্পিউটার হোস্ট কম্পিউটারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। দ্বিতীয় স্তরের কম্পিউটারের সঙ্গে আবার তৃতীয়স্তরের কম্পিউটার যুক্ত থাকে।

দ্বিতীয় স্তরের কম্পিউটার বা কম্পিউটার গুলো প্রকারান্তরে তৃতীয়স্তরের কম্পিউটারের হোস্ট হিসেবে কাজ করে। এ ক্ষেত্রে তৃতীয়স্তরের কম্পিউটার সরাসরি মূল কম্পিউটার বা প্রথমস্তরের কম্পিউটারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে না।

Mesh Topology:

Mesh Topology টপোলজিনের নেটওয়ার্ক প্রতিটি কম্পিউটার পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত থাকে। এ ধরনের নেটওয়ার্কে কোন কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী কম্পিউটার বা হোস্ট কম্পিউটার থাকে না।

নেটওয়ার্কযুক্ত প্রত্যেক কম্পিউটার অন্য যেকোন কম্পিউটারের সাথে সরাসরি যুক্ত হতে পারে। এ ধরনের নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটারগুলোর মধ্যে সংযোগকে পয়েন্ট টু পয়েন্ট লিংক বলা হয়।

সংকর টপোলজি (Hybrid Topology):

স্টার, রিং, বাস ইত্যাদি নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে যে নেটওয়ার্ক গঠিত হয়, তাকে সংকর টপোলজি নেটওয়ার্ক বলে।

হাব (Hub): দুইয়ের অধিক পোর্টযুক্ত রিপিটারকে হাব বলে। স্টার টপোলজিতে হাব কেন্দ্রীয় কানেকটিভিটি ডিভাইস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সুইচ (Switch): সুইচ এবং হাব কাজ প্রায় একই। তবে হাব প্রেরিত সিগন্যাল গ্রহণ করার পর একই কম্পিউটারে পাঠায় কিন্তু সুইচ প্রেরিত সিগন্যাল গ্রহণ করার পর টার্গেট কম্পিউটারে পাঠায়।

ব্রিজ (Bridge): একই ধরনের নেটওয়ার্ক সংযোগের জন্য ব্যবহৃত অপেক্ষাকৃত সরল মধ্যবর্তী ব্যবস্থাকে ব্রিজ (Bridge) বলে। নেটওয়ার্ক ব্রিজ OSI মডেলের ডেটালিংক লেয়ারে একাধিক নেটওয়ার্ককে একত্রে সংযুক্ত করে ব্রিজ।

গেটওয়ে (Gateway): গেটওয়ে এক নেটওয়ার্ককে অন্য নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করে। একটি প্রোটোকলের সাথে অন্য একটি প্রোটোকল যুক্ত করতে হলে গেটওয়ে ব্যবহার করা হয়।

রাউটার (Router): এক নেটওয়ার্ককে অন্য নেটওয়ার্ক এর সাথে যুক্ত করা এবং ডেটা প্যাকেট এক নেটওয়ার্ক থেকে অন্য নেটওয়ার্কে রাউট করার কাজে ব্যবহৃত ডিভাইসকে রাউটার বলে।

রাউটার উৎস কম্পিউটার হতে গন্তব্য কম্পিউটারে ডেটা প্যাকেট পৌঁছে দেয়। ডেটা প্যাকেট হলো ডেটার ব্লক বা ডেটার সমষ্টি। রাউটার ডেটা প্যাকেটগুলোকে গন্তব্যে পৌঁছে দিতে সবচেয়ে কম দূরত্ব ব্যবহার করে।

রাউটার সম্প্রচার অবতল (Broad Cast Domain) কে এমনভাবে ভেঙ্গে ফেলে যাতে একটি নেটওয়ার্ক অংশের অধীনে থাকা সকল ডিভাইস ওই নেটওয়ার্ক অংশের জন্য প্রেরিত সম্প্রচার পড়তে এবং প্রক্রিয়াজাত করতে পারে। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ শেয়ার করতে রাউটার বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। রাউটার তৈরির ক্ষেত্রে Cisco, TP-Link, Tenda, Asus বিশ্বব্যাপী সুনাম অর্জন করেছে।

ট্রান্সমিশন মিডিয়া

ট্রান্সমিশন মিডিয়া হলো একটি পথ যা প্রেরক থেকে রিসিভারে তথ্য বহন করে। ডাটা ট্রান্সমিশনের জন্য বিভিন্ন ধরনের ক্যাবল বা তরঙ্গ ব্যববহার করা হয়। সাধারণত ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সিগন্যালের মাধ্যমে ডাটা ট্রান্সমিট করা হয়। একটি ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল কারেন্টের মত। একটি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সিগন্যাল হচ্ছে বিভিন্ন ফ্রিকুয়েন্সির Electromagnetic Energy কম্পন সিরিজ।

এই সিগন্যালগুলো Copper wires, Optical Fibers, atmosphere, Water and Vacuum এর মাধ্যমে ডাটা প্রেরণ করা বা ট্রান্সমিট করা যায়। মিডিয়ার বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন- band width, delay, cost, easy installation and maintenance ইত্যাদি। Transmission Media কে কমিউনিকেশন চ্যালেনও বলা হয়।

বিভিন্ন ট্রান্সমিশন মিডিয়ার বর্ণনা:

(১) টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলের গঠন:

সবচেয়ে কমন ট্রান্সমিশন মিডিয়া হবে এই টুইস্টেড পেয়ার। এটি একটি গাইডেড বা মেটালিক ট্রান্সমিশন লাইন। টুইস্টেড পেয়ারের দামকম হওয়াতে আজকাল এর ব্যবহার বেড়েই চলেছে। ভয়েস কমিউনিকেশন এর জন্য এটা যদিও ব্যাপক ব্যবহৃত হয়, তবে এটা ভয়েস ব্যান্ড থেকেও অধিক উচ্চতর ফ্রিকুয়েন্সি সমূহ পরিচালনা করতে পারে। প্রতিটি তারে Insulator Locket এবং Conductor থাকে।

Twisted Pair Cable দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা:

(ক) Unshielded Twisted Pair (UTP) Code

(খ) Shielded Twisted Pair (STP) Cable.

(ক) Unshielded Twisted Pair (UTP) Cable:

UTP বা Unshielded Twisted Pair Cable অনেক ক্ষেত্রে STP-এর মতো হলেও এতে কোন Shield নেই। এ পদ্ধতিতে একটি সিস্টেম ক্যাবলে কতকগুলো টুইস্টেড পেয়ার বান্ডেল করা থাকে এবং এদের পৃথক করার জন্য কালার কোডিং করা থাকে।

(খ) Shielded Twisted Pair (STP) Cable:

STP ক্যাবলিং এর কপার ওয়্যারের প্রত্যেক পৃথক জোড়ার উপর মেটাল শিল্ডিং দেয়া থাকে। এ প্রকারের শিল্ডিং ক্যাবলকে বাহ্যিক EMI (Electromagnetic Interferences) থেকে রক্ষা করে।

(২) কো-অক্সিয়াল ক্যাবল:

দুটি সমকেন্দ্রিক কন্ডাক্টর (Concentric Conductors) দ্বারা কো-অক্সিয়াল ক্যাবল গঠন করা হয়। Co-axial cable অথবা Coax হচ্ছে এমন একটি ইলেকট্রিক্যাল ক্যাবল, যার মধ্যে রয়েছে একটি অভ্যন্তরীণ বা Inner Conductor)। এই Inner Conductor টি সলিড অথবা Standard ধরনের হতে পারে। উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সি পারফরম্যান্স পাওয়ার জন্য Inner Conductor টি Silver Plated হতে পারে।

(৩) ফাইবার অপটিক ক্যাবল:

আলো পরিবহন করতে সক্ষম এক প্রকার মাইক্রোওয়েভ গাইড। এটি এক প্রকার গ্লাস ফাইবার। ইনফরমেশনকে আলোক শক্তিতে রূপান্তর করে এর মধ্য দিয়ে ট্রান্সফার করা হয়। ট্রান্সমিশন পথ হিসেবে এর বড় সুবিধা হচ্ছে খুব সহজেই এবং দ্রুত গতিতে ইনফরমেশন বহু দূরে প্রেরন করা যায় এবং এটি দ্বারা অধিক ব্যান্ড উইড বিশিষ্ট সিগন্যালকে বহন করানো যায়।

Disclaimer

The content provided is for educational purposes only. While efforts have been made to ensure accuracy, some information may be sourced from external websites.

আমি আইসিটি বিষয়ের উপর একটা ক্লাশ প্রোগ্রামে যাব,,আমি এই ওয়েবসাইটে মোটামুটি ভাল ধারণা নিয়েছি,,আশা করি আমার ক্লাসের জন্য ভাল কিছু ফল দিবে।

ধন্যবাদ ভাল থাকবেন।

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান কমেন্ট এর জন্য. শুনে অনেক ভালো লাগলো যে আপনি উপকৃত হয়েছেন.

খুবই সমৃদ্ধ এবং বিস্তৃত একটি পোস্ট! নেটওয়ার্ক সম্পর্কে এত সম্পূর্ণ এবং সুন্দর গাইডলাইন দেখে অনেক খুশি হলাম। PAN, LAN, MAN এবং WAN এর পার্থক্যগুলো খুব স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রিপিটার, হাব, সুইচ, ব্রিজ, গেটওয়ে এবং রাউটারের কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেখে অনেক উপকৃত হলাম। বিশেষ করে বাস, রিং, স্টার, ট্রি, মেশ, এবং হাইব্রিড টপোলজির বিভিন্ন ধরনের গঠন এবং ব্যবহার সম্পর্কে ছবিসহ ব্যাখ্যা খুব কার্যকর হয়েছে। ট্রান্সমিশন মিডিয়া সম্পর্কে UTP, STP, Co-axial Cable এবং Fiber Optic Cable এর বিস্তারিত আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নেটওয়ার্কিং শিখতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি সম্পূর্ণ রেফারেন্স গাইড। এই মানসম্মত কন্টেন্ট তৈরি করে শেয়ার করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ!