মানুষ বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পৃথিবীর পরিমণ্ডলে বসবাস করে। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থাই মানুষের পরিবেশ। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বলতে আমাদের চারপাশের আকাশ, বাতাস, মৃত্তিকা, জল, গাছপালা, ঘরবাড়ি এবং পশুপাখি ইত্যাদি উপাদানকে বুঝায়।

পরিবেশের এই উপাদানগুলোই মানুষকে প্রভাবিত করে এবং পরিবেষ্টিত রাখে। প্রতিটি মানুষের নিজের একটি আভ্যন্তরীণ পরিবেশ (Internal environment) আছে, যাকে জীব-পরিবেশ (Biological environment) বলা হয়।

এই জীব-পরিবেশের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক ভৌত পরিবেশের (Physical environment) সুনিয়ন্ত্রিত মিথস্ক্রিয়ার ফলে পৃথিবীর পরিমণ্ডলে মানুষের প্রাণপ্রবাহ বজায় থাকে। আদিম মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সংগতি (বা সমন্বয়) রেখে বাস করত, কিন্তু জীবনধারার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দ্বারা প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটে, ফলে সৃষ্টি হয় মানুষের তৈরি পরিবেশ (Man-made environment)।

এ ছাড়া মানুষ সামাজিক প্রাণী, তাই সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ (Social-cultural environment)-ও মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে। তাই মানব- পরিবেশ বলতে প্রাকৃতিক, মনুষ্যসৃষ্ট এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশকেই বুঝায়।

বর্তমান পৃথিবীতে বসবাসের জন্য রয়েছে পরিবেশগত অফুরন্ত সম্ভাবনা এবং অন্যদিকে রয়েছে মারাতত্মক পরিবেশগত ঝুঁকি। শিল্পায়ন ও নগরায়ণের কারণে আধুনিকায়ন ত্বরান্বিত হওয়ার পাশাপাশি পরিবেশের ওপর পড়ছে বিরূপ প্রতিক্রিয়া। যার ফলাফলস্বরূপ বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোন, টর্নেডো প্রভৃতি দেখা যাচ্ছে।

এ কারণে জীব ও জীবের বসবাসকৃত পরিবেশের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন, যা পরিবেশ শিক্ষা অধ্যয়নের মূল আলোচ্য বিষয়। আলোচ্য অধ্যায়ে পরিবেশ ও পরিবেশ শিক্ষার ধারণা, পরিবেশ শিক্ষার পরিধি, প্রয়োজনীয়তা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পরিবেশের উপাদানসমূহ

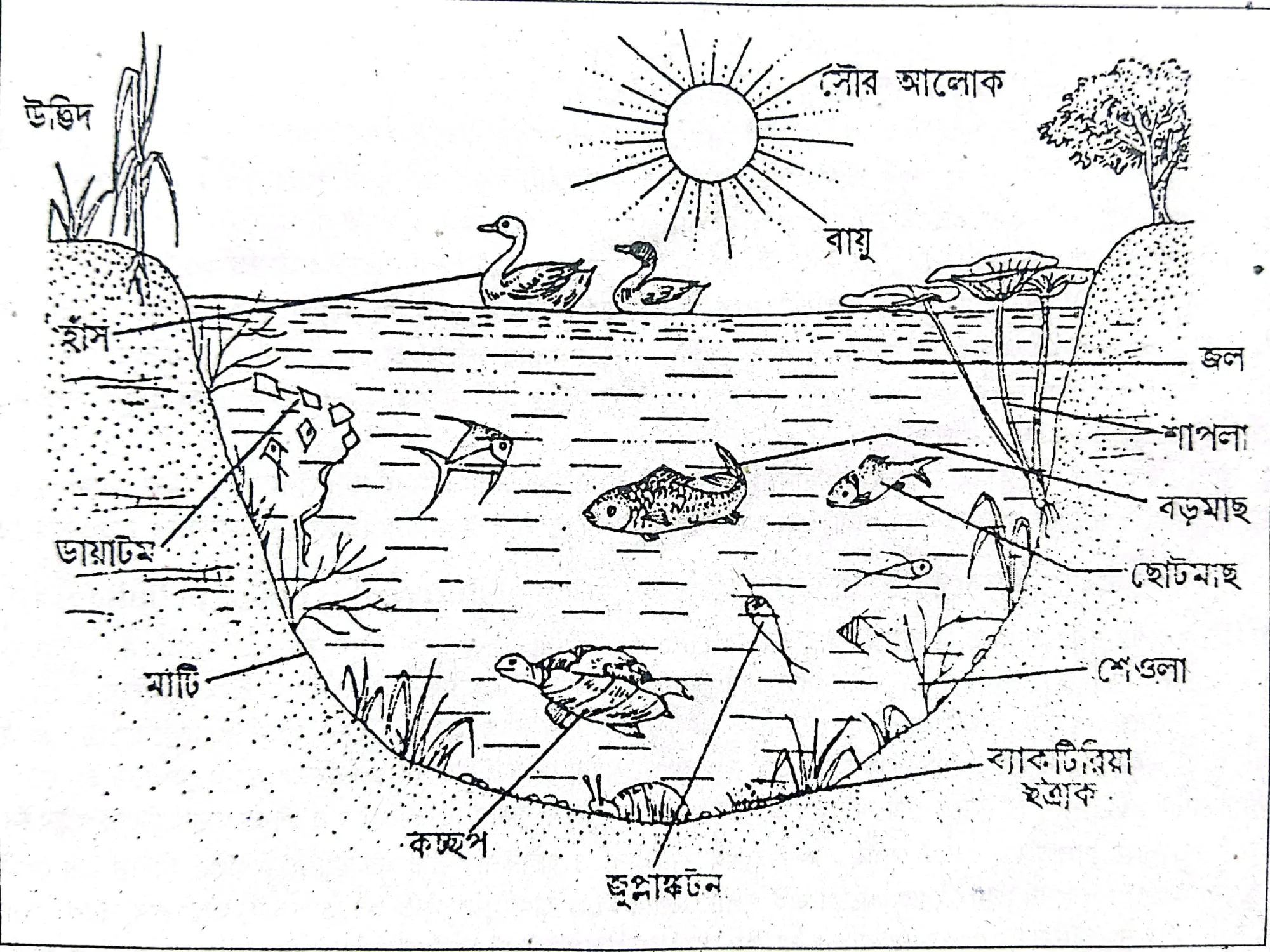

প্রতিটি জীবের একটি স্বতন্ত্র পরিপার্শ্ব বা মাধ্যম রয়েছে, যার সঙ্গে জীব সম্পূর্ণভাবে অভিযোজিত এবং অবিরাম মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত। এই পরিপার্শ্বই হলো জীবের ‘প্রাকৃতিক পরিবেশ’(Natural environment)’। প্রাকৃতিক পরিবেশের উদাহরণ হিসেবে পৃথিবীর ভূখণ্ডে স্থলভাগের, জলের, মরুভূমির এবং হিমালয়ের প্রাকৃতিক পরিবেশ উল্লেখ করা যেতে পারে ।

প্রতিটি প্রাকৃতিক পরিবেশ অন্যের থেকে পৃথক, কারণ প্রতিটি পরিবেশের মৃত্তিকার গঠন, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা এবং জীবগোষ্ঠীর প্রভাব স্বতন্ত্র। প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানসমূহকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

(ক) সজীব উপাদান বা বায়োটিক কম্পোনেন্ট (Living or biotic component) এবং

(খ) অজীব (বা জড়) উপাদান বা অ্যাবায়োটিক কম্পোনেন্ট (Non-living or abiotic component) ।

সজীব উপাদান (Living or biotic component) :

সকল প্রকার জীব বা জীবন্ত উপাদানসমূহ সজীব উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। নিম্নলিখিত জীবগোষ্ঠী সজীব উপাদানের অন্তর্ভুক্ত-

- উদ্ভিদ (Plant)

- প্রাণী (Animal)

- অণুজীব (Microbs) ও

- মানুষ (Human)

(i) উদ্ভিদ (Plant) : উদ্ভিদজগতের সকল শ্রেণির/গোত্রের উদ্ভিদ এই উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- তৃণ, লতাগুল্ম, বৃক্ষ ইত্যাদি।

(ii) প্রাণী (Animal) : প্রাণিজগতের সকল পর্বের প্রাণী এই উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- হাইড্রা, কেঁচো, কৃমি, শামুক, স্টার ফিশ, টিকটিকি, পাখি, গৃহপালিত পশু, বন্যপ্রাণী ইত্যাদি।

(iii) অণুজীব (Microbs) : অতিক্ষুদ্রাকৃতি আণুবীক্ষণিক জীব এই উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, শৈবাল, ঈস্ট ইত্যাদি।

(iv) মানুষ (Human) : সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ এই উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- মানুষ: (Homosapiens) হোমোস্যাপিয়েন্স।

(খ) অজীব (বা জড়) উপাদান:

সকল উপাদান জীবন্ত নয়, কিন্তু জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তা অজীব (বা জড়) উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। নিম্নলিখিত উপাদানসমূহ অজীব উপাদান বা অ্যাবায়োটিক কম্পোনেন্টের অন্তর্ভুক্ত-

- (i) ভৌত উপাদান (Physical components)

- (ii) রাসায়নিক উপাদান (Chemical components)

- (iii) জলবায়ুসংক্রান্ত উপাদান (Climatic components) ।

(i) ভৌত উপাদান (Physical components): কোনো স্থানের ভৌত অবস্থা যেমন- মাটি, পানি, বায়ু, হিউমাস ও খনিজ লবণ, ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা এই উপাদানের অন্তর্ভুক্ত।

(ii) রাসায়নিক উপাদান (Chemical components) : অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, অম্লত্ব, ক্ষারকত্ব, নাইট্রোজেন, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেশিয়াম, সালফার, বিভিন্ন প্রকার মূলক-নাইট্রেট, কার্বনেট, ফসফেট ইত্যাদি।

(iii) জলবায়ুসংক্রান্ত উপাদান (Climatic components) : কোনো নির্দিষ্ট স্থানের তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ, বায়ুর চাপ, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত, সূর্যালোকের পরিমাণ, জলস্রোত ইত্যাদি এই উপাদানের অন্তর্ভুক্ত।

বিভিন্ন প্রকারের দূষণের শ্রেণিবিভাগ

বিভিন্ন ধরনের দূষণ প্রধানত মনুষ্যসৃষ্ট কারণের (Anthropogenic causes) ফলে উদ্ভূত হয়। এ ছাড়াও দূষণে অবদান রাখছে বিশ্বায়ন (Globalization), যেখানে প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য মানবজাতির ক্রমাগত চাহিদা ধীরে ধীরে পৃথিবীর চেহারা পরিবর্তন করতে শুরু করেছে।

যদিও জীবনযাত্রার মান ব্যাপকভাবে উন্নত হয়েছে কিন্তু অন্যান্য নতুন সমস্যাগুলো বেড়েছে, যা ধীরে ধীরে মানুষের স্বাস্থ্য এবং পরিবেশকে প্রভাবিত করছে। এই অনুচ্ছেদে বিভিন্ন ধরনের দূষণের শ্রেণিবিভাগগুলো দেখানো হয়েছে। দূষণ (Pollution): দূষণ বলতে কোনো বস্তু (বা শক্তি) এর আগমনকে বুঝায়, যা পরিবেশ ও জীবন্ত সত্তায় বিরূপ পরিবর্তন ঘটায়।

দূষণ সব সময় রাসায়নিক পদার্থ যেমন- কণা (যেমন- ধোঁয়া ও ধূলিকণা) দ্বারা সৃষ্ট হয় না। শক্তির বিভিন্ন রূপ যেমন- শব্দ, তাপ অথবা আলোও দূষণের কারণ হতে পারে। এই পদার্থগুলোর মধ্যে যারা দূষণ সৃষ্টি করতে সক্ষম, তাদেরকে দূষক (Pollutants) বলে।

দূষণ সামান্য পরিমাণ হলেও বাস্তুতান্ত্রিক বা পরিবেশগত ভারসাম্যকে প্রভাবিত করে। দূষণকারী অর্থাৎ দূষক খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে তাদের পথ তৈরি করতে পারে এবং অবশেষে মানবদেহের ভিতরেও তাদের পথ খুঁজে পেতে পারে।

দূষণের প্রকারভেদ (Types of pollution):

কিছু ক্ষতিকারক উপাদান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের পরিবেশ দূষিত করছে। দূষণের প্রাকৃতিক ঘটনা (যেমন- বনের আগুন) অথবা মনুষ্যসৃষ্ট কার্যকলাপ (যেমন- মোটরগাড়ি, ফ্যাক্টরি, নিউক্লিয়ার বর্জ্য ইত্যাদি)। তাই দূষণকে নিম্নরূপ শ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে-

(ক) বায়ুদূষণ (Air pollution)

(খ) পানিদূষণ (Water pollution)

(গ) মাটিদূষণ (Soil pollution)

(ঘ) শব্দদূষণ (Noise pollution)

উপরোক্ত ৪ (চার) প্রকারের দূষণ ছাড়াও আরও বিভিন্ন প্রকারের দূষণ পরিবেশে সংঘটিত হতে দেখা যায়, যেমন- আলো দূষণ (Light pollution), তাপদূষণ (Thermal pollution) এবং তেজস্ক্রিয় দূষণ (Radioactive pollution)। তেজস্ক্রিয় দূষণ অনেক বিরল হলেও এটি মারাত্মক।

- পানিদূষণের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে-

- জলাশয়ে কঠিন বর্জ্য ফেলা (ডাম্পিং)

- অপরিশোধিত শিল্পজ সিউয়েজ জলাশয়ে নিক্ষেপ করা

- মানুষ ও পশুর বর্জ্য

- কীটনাশক ও সার সমন্বিত কৃষিকাজ।

পানিদূষণের প্রভাব আমাদের পরিবেশে খুব স্পষ্ট। তদব্যতীত, বিষাক্ত রাসায়নিক জীবিত প্রাণীর দেহের মধ্যে জীবকেন্দ্রীভূত হতে পারে এবং এই রাসায়নিকগুলো খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত মানুষের শরীরে পৌঁছায়।

অন্যান্য প্রকারের দূষণের মধ্যে পানিদূষণ মানুষের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৩২ সালে পানিদূষণের একটি গুরুতর ঘটনা জাপানের একটি পুরো শহরের বাসিন্দাদের স্নায়ুবিক রোগ এবং মানসিক রোগে বহু দশক ধরে অক্ষম করে তুলেছিল। এর তাৎক্ষণিক কারণটি স্পষ্ট ছিল না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তীব্র পারদের বিষক্রিয়াকে দায়ী করা হয়েছিল।

মিথাইল মারকারি আশেপাশের উপসাগরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত তা মাছের ভিতরে জীবকেন্দ্রীভূত হয়েছিল। স্থানীয় জনগণ তখন এই মাছগুলো খেয়েছিল এবং এর ফলে এটির খারপ প্রভাব এবং স্নায়ুবিক রোগরূপে প্রকাশ ঘটে।

গ) মাটিদূষণ (Soil pollution) : মাটিদূষণকে মাটির সংক্রমণও বলা হয়। মাটিতে রাসায়নিক বা অন্যান্য মানবসৃষ্ট পদার্থের উপস্থিতির কারণে জমির ক্ষয় বা গুণাগুণ নষ্ট হওয়াকে মাটিদূষণ বুঝায়। জেনোবায়োটিক পদার্থ মাটির প্রাকৃতিক গঠনকে পরিবর্তিত করে এবং এটিকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে।

এগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীবনকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মাটিতে উপস্থিত কোনো বিষাক্ত রাসায়নিক উদ্ভিদ দ্বারা শোষিত হবে। যেহেতু উদ্ভিদ একটি পরিবেশ বা বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদক, তাই এটি খাদ্যশৃঙ্খলের মধ্য দিয়ে চলে যায়। অন্যান্য ধরনের দূষণের তুলনায় মাটিদূষণের প্রভাবগুলো একটু বেশি অস্পষ্ট, তবে এর প্রভাবগুলো খুব লক্ষণীয়।

মাটিদূষণের কিছু সাধারণ কারণ হলো-

- অনুপযোগী শিল্পজ বর্জ্যের নিষ্পত্তি (ডিসপোজাল)

- তেল উপচে পড়া

- অ্যাসিড বৃষ্টি, যা বায়ুদূষণের কারণে হয়

- খনির কার্যক্রম

- নিবিড় চাষ এবং কৃষিতে রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ব্যবহার

- শিল্প দুর্ঘটনা

- প্লাস্টিক পদার্থ যত্রতত্র নিক্ষেপ।

মাটিদূষণের প্রভাব অনেক। নির্দিষ্ট বর্জ্য ভালোভাবে সুরক্ষিত কনটেইনারে সংরক্ষণ না করার কারণে তেজস্ক্রিয় বর্জ্যগুলো বিশেষভাবে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো চেরনোবিলের পারমাণবিক দুর্ঘটনা, যা কয়েক হাজার বছর ধরে ২,৬০০ বর্গকিমি ব্যাপী এলাকাকে বসবাসের অযোগ্য করে রেখেছে।

- মাটিদূষণের বিভিন্ন প্রভাবগুলোর মধ্যে রয়েছে-

- মাটির পুষ্টির ক্ষতি, যা মাটিকে কৃষির জন্য অনুপযুক্ত করে।

- মাটিতে বসবাসকারী প্রাকৃতিক উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপর প্রভাব ফেলে।

- মাটিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে গাছপালা উজাড় হয়।

- বিষাক্ত ধূলিকণা (যেমন- সিলিকা ধুলো) শ্বাসকষ্ট বা ফুসফুসের ক্যান্সারের কারণ হতে পারে।

(ঘ) শব্দদূষণ (Noise pollution) : শব্দদূষণ বলতে পারিপার্শ্বিক অত্যধিক উচ্চ মাত্রার শব্দকে বুঝায়, যা প্রাকৃতিক ভারসাম্য

ব্যাহত করে। সাধারণত এটি মানবসৃষ্ট, যদিও আগ্নেয়গিরির মতো কিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগ শব্দদূষণে অবদান রাখতে পারে। সাধারণত ৮৫ ডেসিবেলের বেশি যে-কোনো শব্দ ক্ষতিকারক বলে মনে করা হয়। এ ছাড়াও একজন ব্যক্তির উপর স্বাস্থ্যের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

একটি সাধারণ কথোপকথন প্রায় ৬০ ডেসিবেল এবং একটি জেট প্লেন টেক অফ (উড্ডয়ন)-এর সময় প্রায় ১৫০ ডেসিবেল শব্দ উৎপন্ন হয়। ফলস্বরূপ, শব্দদূষণ অন্যান্য দূষণের তুলনায় আরও স্পষ্ট। শব্দদূষণের জন্য অন্যান্য কারণগুলো হলো-

- শিল্পভিত্তিক আওয়াজ; যেমন- ভারী মেশিন, মিল, কারখানা ইত্যাদি।

- যানবাহন, ট্রেন, অ্যারোপ্লেন ইত্যাদি পরিবহনের শব্দ

- নির্মাণ আওয়াজ

- সামাজিক অনুষ্ঠান থেকে আওয়াজ (লাউডস্পিকার, আতজবাজি ইত্যাদি)

- বাড়ির অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন আওয়াজ (যেমন- মিক্সচার মেশিন, টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ফ্যান ইত্যাদি)।

অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও শিল্পায়নের কারণে শব্দদূষণ এখন খুবই সাধারণ হয়ে উঠেছে। শব্দদূষণ নিম্নোক্ত বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে, যেমন-

- শ্রবণক্ষমতার হ্রাস

- টিনিটাস

- ঘুমের ব্যাধি

- উচ্চ রক্তচাপ

- যোগাযোগের সমস্যা।

প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট পরিবেশের মাঝে পার্থক্য

মানুষ বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পৃথিবীর পরিমণ্ডলে বাস করে। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থাই মানুষের পরিবেশ। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বলতে আমাদের চারপাশের আকাশ, বাতাস, মৃত্তিকা, জল, গাছপালা এবং পশুপাখিকে বুঝায়।

পরিবেশের এই উপাদানগুলোই মানুষকে প্রভাবিত করে এবং পরিবেষ্টিত রাখে। প্রতিটি মানুষের নিজের একটি আভ্যন্তরীণ পরিবেশ (Internal environment) আছে, যাকে জীব-পরিবেশ (Biological environment) বলা হয়।

এই জীব-পরিবেশের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক ‘ভৌত পরিবেশের (Physical environment) সুনিয়ন্ত্রিত মিথস্ক্রিয়ার ফলে পৃথিবীর পরিমণ্ডলে মানুষের প্রাণপ্রবাহ বজায় থাকে। আদিম মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি (বা সমন্বয়) রেখে বাস করত, কিন্তু জীবনধারার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দ্বারা প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটে, ফলে সৃষ্টি হয় ‘মানুষের তৈরি পরিবেশ।

এ ছাড়া মানুষ সামাজিক প্রাণী, তাই ‘সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ’ (Social-cultural environment)-ও মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে। তাই মানব-পরিবেশ বলতে প্রাকৃতিক, মনুষ্যসৃষ্ট এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশকেই বুঝায়। সুতরাং, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সভ্যতার উৎকর্ষতার ফলে মানুষের তৈরি পরিবেশের কিছু বৈসাদৃশ্যতা পরিলক্ষিত হয়। তা নিম্নের টেবিল এ উপস্থাপন করা হলো-

প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মনুষ্যসৃষ্ট পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য:

জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমে জলবায়ু বলতে কী বুঝায় তা জানা প্রয়োজন। জলবায়ু হলো কোনো স্থানের আবহাওয়ার উপাদানগুলোর ৩০ থেকে ৪০ বছরের গড় অবস্থা। বায়ুর তাপ, বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহের দিক ও গতি, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি হলো আবহাওয়ার উপাদান।

আবহাওয়ার উপাদানসমূহের তারতম্যের পরিমাপের সময়কাল এক দশক থেকে সহস্র বছর পর্যন্ত হতে পারে এবং এর ব্যাপ্তি একটি ক্ষুদ্র অঞ্চল থেকে বিশ্বব্যাপীও হতে পারে। তাই জলবায়ুর পরিবর্তন হলো কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকার দীর্ঘমেয়াদি আবহাওয়ার পরিবর্তন। কোনো জায়গার গড় জলবায়ুর দীর্ঘমেয়াদি ও অর্থপূর্ণ পরিবর্তন, যার ব্যাপ্তি কয়েক যুগ থেকে কয়েক লক্ষ বছর পর্যন্ত হতে পারে, তাকে জলবায়ু পরিবর্তন বা Climate change বলে।

আমরা জানি, প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী প্রতিদিন পৃথিবীতে যে সূর্যকিরণ পৌছায় ভূপৃষ্ঠ তা শোষণ করে। শোষিত সূর্যকিরণ আবার মহাশূন্যে বিকিরিত বা প্রতিফলিত হয়। প্রকৃতির এই শোষণ ও বিকিরণের নিয়মে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলেই জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে। পৃথিবীর জলবায়ু অতীতেও পরিবর্তিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও পরিবর্তিত হবে বলে জলবায়ু বিজ্ঞানীগণ আশঙ্কা করেছেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

সাম্প্রতিক সময়ে সারাবিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা এবং তীব্রতা বাড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সারাবিশ্বে বিশেষ করে বাংলাদেশে যে-সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হচ্ছে তা হলো বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন, সাইক্লোন, টর্নেডো প্রভৃতি।

জলবায়ু পরিবর্তন ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট:

আগামী দশকগুলোতে বিশ্ববাসীকে যে-সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে তার মধ্যে অন্যতম হলো জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব। জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত প্রভাব মূল্যায়নের জন্য ১৯৮৮ সালে গঠিত Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)-এর চতুর্থ মূল্যায়ন রিপোর্ট (AR4) অনুযায়ী, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তা ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বিগত ১০০ বছরে পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রায় ০.৭৪° সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। ধারণা করা হয়েছে, ২১০০ সালের মধ্যে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ১.১০-৬.৪° সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। অন্যদিকে, পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলতে শুরু করেছে।

পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে বহু প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণিকুল বিলুপ্ত হবে, যা উদ্ভিদ ও প্রাণীর বসবাসের অনুকূল পরিবেশে সরাসরি আঘাত হানার মধ্য দিয়ে ধ্বংসসাধন করবে।

১৯৬১-২০০৩ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ১.৮ সেন্টিমিটার সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০৮০ সালের মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৩৪ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বাড়তে পারে বলে বিজ্ঞানীগণ ধারণা করেছেন। এতে বাংলাদেশসহ মালদ্বীপ, মিশর, ভিয়েতনাম, ফিজি, কিরিবাতি প্রভৃতি দেশের উপকূলীয় অঞ্চল সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে।

এ ছাড়া কৃষিজমি লবণাক্ত হয়ে উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাবে। অন্যদিকে, নাতিশীতোষ্ণ ও বিষুবরেখার থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে পানির প্রাপ্যতা বেড়ে যাবে এবং বিষুবরেখার নিকটবর্তী ও মাঝামাঝি স্থানে পানির প্রাপ্যতা কমে যাবে।

এ ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সমুদ্রের পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া, মাটির উর্বরতা হ্রাস, প্রকৃতিক জলাশয়ের উৎস বিনষ্ট হওয়া, খাদ্য অনিরাপত্তা, বাস্তুসংস্থানের চক্র বিনষ্ট, ওজোন স্তরের কার্যক্রম নষ্ট হওয়া, সমুদ্রে অক্সিজেন দ্রবীভূত হওয়ার পরিমাণ কমে যাওয়াসহ বিভিন্ন ধরনের হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে পৃথিবীবাসী। এ ছাড়া অসংখ্য মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে শরণার্থী হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশের বিপদাপন্নতা: পৃথিবীব্যাপী জলবায়ুর যে পরিবর্তন হচ্ছে তার ধারাবাহিকতায় সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশেও কিছু কিছু নমুনা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

নিম্নে জলবায়ু পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য প্রভাবসমূহ তুলে ধরা হলো-

১। ঋতুর পরিবর্তন: ষড়ঋতুর দেশ হিসেবে পরিচিত Bangladesh-র প্রতিটি ঋতু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে যে, পৃথিবীর পরিবর্তনশীল জলবায়ুর সাথে বাংলাদেশের বিভিন্ন ঋতুর আগমন এবং প্রস্থানের সময়কালের সামান্য পরিবর্তন হচ্ছে। যেমন- আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস বর্ষাকাল হলেও আশ্বিন মাসেও ভারী বৃষ্টিপাত হতে দেখা যায় এবং অসময়ে বন্যা দেখা দেয়।

অন্যদিকে, পৌষ ও মাঘ মাস শীতকাল হলেও ফাল্গুন ও চৈত্র মাস পর্যন্ত দেশের উত্তরাঞ্চলে রাতে প্রচণ্ড শীত অনুভূত’ হয় এবং লেপ, কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমাতে হয়। দেশের উত্তরাঞ্চলে বিশেষ করে রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় ইত্যাদি জেলায় শীত ঋতুর পরও আকাশে দুপুর পর্যন্ত ঘন কুয়াশা দেখা যায়, যা পূর্বে কখনো দেখা যায়নি। এ ছাড়া শরৎ, হেমন্ত, শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুর যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল তারও কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে।

গ্রীষ্মকালে কখনো কখনো তীব্র গরম পড়ে এবং তা একাধারে কয়েকদিন পর্যন্ত বিরাজমান থাকে, যাকে তাপদাহ বা দাবদাহ নামে অভিহিত করা হয়। এই তাপমাত্রা কোনো কোনো অঞ্চলে ৪৫০-৪৮° সেলসিয়াস পর্যন্ত হতে দেখা যায়।

ফলে গ্রীষ্মকালে অস্বাভাবিক গরম এবং শীতকালে ঠান্ডা পড়ে, যা শিশু ও বৃদ্ধ মানুষের জন্য খুবই অস্বস্তিকর। ফলে বহু প্রাণহানি ঘটে থাকে।

২। মরুময়তা : প্রয়োজনের তুলনায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম হলে এবং স্থানিক বিচারে তা সমভাবে বণ্টিত না হলে মরুময়তা ২৩ দেখা দিতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম-দক্ষিণাঞ্চলে খরার প্রকোপ দেখা দেখা যায়। জলবায়ুর মৃদু পরিবর্তন হলে খরার ব্যাপ্তি আরও বাড়বে এবং খরা কবলিত এলাকার পরিধিও বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে ধান, গম, আলুসহ বিভিন্ন কৃষিপণ্যেও উৎপাদন প্রভাবিত হবে।

৩। অস্বাভাবিক বন্যা ও নদীর প্রবাহ হ্রাস: বাংলাদেশের জলবায়ুতে বন্যা একটি স্বাভাবিক ঘটনা। বন্যা একদিকে যেমন ক্ষতি করে অন্যদিকে তেমনি উপকারও করে থাকে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঘন ঘন এবং দীর্ঘস্থায়ী বন্যা লক্ষ করা যাচ্ছে। যেমন- ১৯৭৪, ১৯৮৮, ১৯৯৫, ১৯৯৮ ও ২০০৭ সালে বন্যা ছিল প্রলয়ংকারী এবং এতে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়।

এ ছাড়া ২০১৬ সালেও লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, সুনামগঞ্জসহ দেশের মধ্যাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় বন্যা পরিস্থিতি লক্ষ করা যায়। বন্যার এ ধারা অব্যাহত থাকলে অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পরিলক্ষিত হবে।

অন্যদিকে IPCC-এর তথ্যানুযায়ী, ২০৩০ সালের পর এদেশের নদীর পানির প্রবাহ অনেক কমে যাবে, যা ইতিমধ্যে অনেক নদীতে দেখা দিয়েছে। অনেক নদী শুধুমাত্র বর্ষকালে সচল থাকে এবং শুকনো মৌসুমে প্রবাহ একেবারে কমে যায়।

৪। কৃষি ও মৎস্য সম্পদ: বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ কৃষির সাথে সম্পৃক্ত। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণাক্ততা, স্বল্প বা অধিক তাপমাত্রা কৃষির উৎপাদন ব্যাহত করবে এবং যা ইতোমধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা দিয়েছে।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে পূর্বের মতো দেশীয় মাছ আর পাওয়া যায় না। মাছে-ভাতে বাঙালি প্রবাদটি আজ আর সেভাবে উচ্চারিত হতে দেখা যায় না। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মাছের আবাসস্থল, খাদ্য সংগ্রহ এবং প্রজনন প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটে।

৩২০ সেলসিয়াসের অধিক তাপমাত্রা হলে অনেক মাছও মরে যেতে পারে। এ ছাড়া উচ্চ তাপমাত্রা রোগজীবাণু জন্মাতে সহায়তা করায়। মাছের রোগ প্রবণতা বেড়ে গিয়ে প্রজাতি হুমকির মুখে পড়তে পারে।

৫। জীববৈচিত্র্যের হ্রাস: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ইতোমধ্যে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রায় ৩৯ প্রজাতির প্রাণী হুমকির সম্মুখীন। এর মধ্যে রয়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণ, অজগর, বুনো হাঁস, কালো হাঁস, নীল গাই, বুনো মহিষ, মিঠাপানির কুমির, ঘড়িয়াল প্রভৃতি।

ধারণা করা হয়, জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের 30% জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। বন বিজ্ঞানীগণের মতে, বাংলাদেশে ১২৫টির মতো বৃক্ষ প্রজাতি বিপন্ন প্রায়। এর মধ্যে কাস্টল ও ঔষধি উদ্ভিদ বিদ্যমান। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

৬। ঘূর্ণিঝড় : জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঘন ঘন ও ধ্বংসাত্মক ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয়েছে।

অধিকাংশ ঘূর্ণিঝড় দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে আঘাত হেনেছে। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হওয়ার সময়কাল উল্লেখ করা হলো-

৭। উপকূলীয় এলাকা: উপকূলীয় জোয়ারভাটার স্রোত, বন্যা, নদীক্ষয়, লবণাক্ততা প্রভৃতির দ্বারা উপকূলীয় এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে গেলে উপকূলীয় এলাকার অনেক মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে এ অঞ্চলে বসবাসকারী 30 million মানুষ ও নানা প্রজাতির জীবজন্তু, সম্পদ প্রভৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

৮। খাদ্য নিরাপত্তা: জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অনেকেই কৃষিজমি হারাবে। বাংলাদেশে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড়, সিডর, আইলা প্রভৃতির প্রভাবে কিছু জমিতে সাময়িক উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। তাই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে উৎপাদন ব্যাহত হলে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। যদিও বর্তমানে বাংলাদেশ প্রধান খাদ্য ধান উৎপাদনে প্রায় স্বাবলম্বী।

৯। লবণাক্ততার পরিমাণ: জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়ে দক্ষিণাঞ্চলের নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হলে লবণাক্তার পরিমাণ বেড়ে যাবে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার প্রায় ১৩% কৃষিজমি ইতিমধ্যেই লবণাক্ততার শিকার হয়েছে। সুতরাং বলা যায় যে, সমুদ্রপৃষ্ঠের পানি বৃদ্ধি বাংলাদেশকে নানাভাবে প্রভাবিত করবে এবং সংকটময় অবস্থার সৃষ্টি হবে।

১০। স্বাস্থ্য ঝুঁকি : জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতির মাত্রা বেড়ে গেলে দুর্যোগপরবর্তী বিভিন্ন রোগজীবাণু ছড়াবে, যা জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি বৃদ্ধি করবে। এ ধরনের দুর্যোগের পরে নানাবিধ রোগ যেমন- কলেরা, ডায়রিয়া, চর্মসহ অন্যান্য সংক্রামক রোগ বেড়ে যাবে। এ ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অ্যানথ্রাক্সের মতো অনেক প্রাণঘাতী রোগজীবাণুও সৃষ্টি হতে পারে।

১১। বনাঞ্চল: জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি ও ঘূর্ণিঝড়ের মাত্রা বেড়ে গেলে বনভূমির উপরও প্রভাব পড়বে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, সমুদ্রের পানির উচ্চতা যদি ৪৫ সেন্টিমিটার বাড়ে, তাহলে একমাত্র ম্যানগ্রোভ বনের ৭৫% পানির নিচে তলিয়ে যাবে।

আর যদি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার বৃদ্ধি পায় তাহলে প্রায় পুরো সুন্দরবন ও এর জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের মুখোমুখি হবে। এ ছাড়া অধিক হারে বনজঙ্গল ধ্বংস করার ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাবে এবং তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পাবে।

ডিসক্লেইমারঃ

This article is intended for educational purposes only. All information provided in this article has been sourced from online resources, and their respective links have been included. If you have any concerns or issues regarding the content of this article, please contact us.